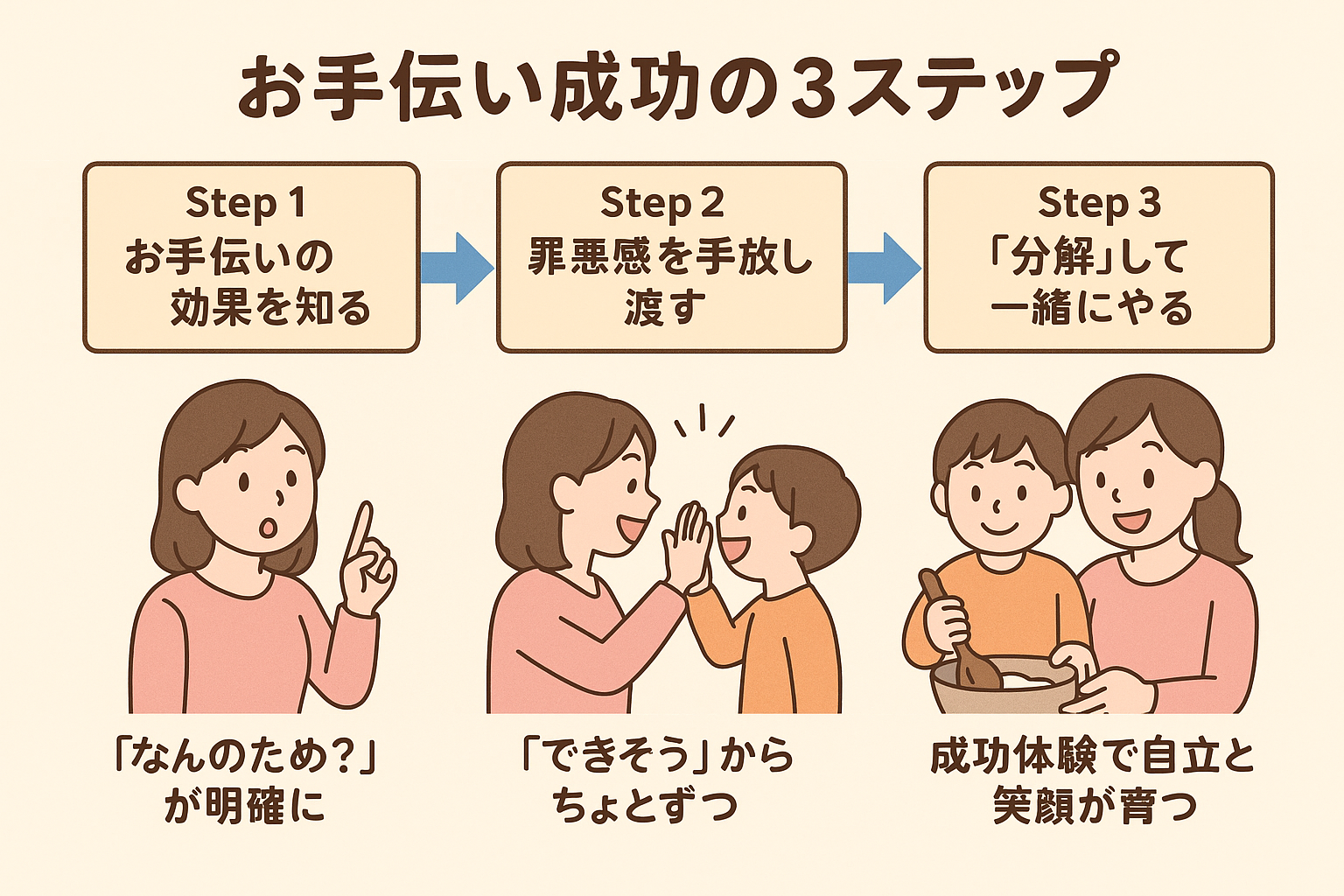

「子どもにお手伝いさせたいけど、

結局自分でやった方が早い…」

「手伝ってもらうと、逆にイライラしちゃう…」

そんな風に思ったことがあるママ

多いのではないでしょうか?

実はその“お手伝いが邪魔”という悩み

ちょっとした工夫で

楽しい時間に変えられるんです。

この記事では

教育効果の高い“お手伝い”を

ムリなく家庭に取り入れる

3つの実践ポイントをお伝えします。

ママも子どもも

笑顔で過ごせる夕方時間を

手に入れたい方は

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

この記事のハイライト

✔️ お手伝いは「邪魔」じゃなく「最強の教育」だった!

文科省や学力調査でも注目される“お手伝い効果”を解説。✔️ 罪悪感ゼロで渡せる!ママも子どもも笑顔になれるコツ

「お願いするのが申し訳ない…」がスッと楽になる視点とは?✔️ 2歳でもできる!お手伝いが楽しくなる“分解法”とは?

料理や家事が遊びに変わる!家庭で即使える実践テクニックを紹介。

“お手伝い”は子どもの未来を伸ばす最強の教育

お手伝いは

子どもの自立力の土台づくりに

なるって知っていましたか?

お手伝いの効果を表にまとめると

| 効果カテゴリ | お手伝いで育つ力 | 解説例 |

|---|---|---|

| 非認知能力 | 自立心・協調性・自己肯定感 | 「ありがとう」と言われることで自信が育つ |

| 学力との関係 | 注意力・言語力・段取り力 | 国語の正答率が5%も高かったという調査も |

| 社会性 | 感謝・思いやり・責任感 | 役割を持つことで「人の役に立つ喜び」を実感 |

| 家庭内コミュニケーション | 親子の会話・信頼関係 | 一緒にキッチンに立つことで会話が増える |

これを詳しく説明していきますね。

「どうせ邪魔でしょ?」の先にある、意外な真実

「手伝わせる意味ってあるの?」

という疑問に、科学と実体験から答えます。

「正直、お手伝いってめんどくさいだけじゃない?」

そんな気持ち、わかります。

だけれども

最近の調査や教育現場では

お手伝いが子どもの“非認知能力”を伸ばす効果

があることが注目されているんです。

● 実は学力にも関係している?!

日常の手伝いが

非認知能力や学力の向上につながる

可能性があるんです。

文部科学省の調査では

お手伝いをよくする子ほど

“正義感”や“思いやり”が高い傾向にあると判明。

さらに東京都の学力調査によると

お手伝いする子の国語のテスト正答率は83%

しない子は78%。

たったお手伝いで5%も差が出るんです。

もちろん、テストの点だけじゃありません。

✔︎ 自分で考えて動ける力

✔︎ 人の役に立つ喜び

✔︎ 社会性や段取り力

こうした「生きる力」が

お手伝いには詰まっています。

● お手伝いは「子どもの自立力」の土台づくり

「ありがとう」と言われる経験が

自己肯定感をぐんぐん育てます。

手伝わせることが目的じゃなく

“できた!”という経験を重ねる

ことが最大のギフトになります。

それが自己肯定感を育て

のちの“自立”へとつながるんです。

「お手伝い=めんどくさい」を変える、罪悪感を手放すコツ

お手伝いへの罪悪感を手放せたら

夕食作りが家族の共同作業の時間へ。

お願いしたいのに、なぜかモヤモヤ…

「ちゃんと教えなきゃ」

「迷惑かけたくない」という気持ちが

ママの足を止めているかもしれません。

「やらせた方がいいのはわかってる。

だけれども

面倒なことをやらせるのが申し訳ない」

そう思って罪悪感を抱えてしまうママ

多いんです。

● 簡単すぎるくらいでOK!

子どもが楽しめて

ママがラクになる

“ちょい渡し”が成功のカギです。

子どもにお願いするお手伝いは

「ママがラクにできること」で十分です。

たとえば…

- テーブルにお箸を並べる

- ご飯のスイッチを押す

- お茶碗を出すだけ

こうした

“すぐ終わること”から始めると

驚くほどスムーズです。

● 実際に変わったママの声

現場のママの体験が

「できることから始めてみよう」と

背中を押してくれます。

30代、小学生2人のママ・あやさんは

「料理を手渡すのが不安で…」

と話していましたが

まずは「私が苦じゃないこと」から

お願いしたことで

子どもたちが次第に楽しんで料理をやるように✨

今では

「夕飯作り=家族の共同作業」に

なったそうです。

✅ 子どもが「できた!」と喜ぶ

✅ ママも「ありがとう!」が自然に言える

✅ 何より、関係性がやわらかくなる

これが

「お手伝いの渡し方」で起きる変化です。

“子供のお手伝いが邪魔”を“笑顔”に変える「分解の魔法」

子どものやる気スイッチを

押すコツが分かれば

笑顔あふれる親子時間になります。

実は、やり方次第で楽しくなる

“どうお願いしたらうまくいくの?”

という悩みは「分解」で解決できます。

料理など

ちょっと手間がかかるお手伝いは

ハードルが高いですよね。

我が家でも、最初は…

- ご飯こぼされる

- 時間がかかる

- 飽きる…

散々でした(笑)

● 「分解」すれば、すべてが変わる!

料理や掃除なども

小さく分けて渡せば

2歳でも「できた!」が体験できます。

そんな時に取り入れたのが

“お手伝いの分解法”です。

料理の工程を

こんなふうに分けます👇

- 献立を決める

- 下ごしらえ

- 盛り付けや混ぜるなどの“仕上げ”

この中でも

「仕上げのちょっと」を

子どもに渡すのがポイント!

たとえば

「ご飯をよそう」をさらに分解すると…

- お茶碗を出す

- しゃもじを持つ

- 蓋を開ける

- ご飯をすくう

- お茶碗に入れる

2歳でもできること

実はたくさんあるんです!

| お手伝い内容 | 分解例 | 対象年齢目安 |

|---|---|---|

| ごはんをよそう | ①お茶碗を出す②しゃもじを持つ③蓋を開ける④ごはんをすくう | 2歳〜 |

| 料理の仕上げ | ①野菜を乗せる②混ぜる③トッピングする | 3歳〜 |

| 食卓準備 | ①箸を並べる②コップを出す③お茶を注ぐ | 2歳〜 |

年齢はあくまで目安です。

子どもの成長に合わせて調整しましょう。

● 小さな“係”が、子どものやる気スイッチに

“名前をつける”だけで

お手伝いが遊びに変わる魔法がかかります。

我が家では

- トッピング係

- お米スイッチ係

- 味見係

など“係名”をつけて

子どもたちは毎日ワクワク。

「一緒にやろう!」という

声かけが自然と増え

夕方の空気が

ふんわりやさしくなったのを感じています。

よくある質問(FAQ)

- 子どものお手伝いって本当に効果あるの?

-

はい、効果は大いにあります!

お手伝いは「自立力」「非認知能力」「社会性」など、学校では教えられない大切な力を育ててくれます。文科省や学力調査でも、お手伝い経験と学力・人間関係力の向上に関連があると報告されています。 - お手伝いさせると、逆に時間がかかってストレスです…

-

「分解」と「任せ方」でストレスは大幅に減らせます!

料理や掃除を“細かく分けてちょっとだけ”任せると、子どもは「できた!」と喜び、ママは手間を減らせます。ポイントは「全部任せない」こと。役割を小さくしてみてくださいね。 - お手伝いを頼むとき、罪悪感を感じてしまいます…

-

簡単なことから始めればOKです!

「こんなことやらせていいのかな…」という不安は多くのママが感じています。だけれども、子どもにとっては“頼られること”が嬉しい経験。まずは「お箸を並べる」など簡単なことから気軽にお願いしてみましょう。 - 2歳や3歳の小さい子でもお手伝いできますか?

-

もちろん可能です!

例えば「ごはんをよそう」をさらに細かく分けて、「お茶碗を出す」「しゃもじを持つ」だけでも立派なお手伝いです。年齢に応じた分解と声かけで、小さなお子さんでも楽しんで参加できます。 - 夕方バタバタして余裕がありません…どうすれば?

-

「行動順番」を変えるだけで、驚くほどラクになります!

夕方の慌ただしさには理由があります。まずは“先にゆとりをつくる工夫”を取り入れてみてください。今なら【夜が変わる!行動順番チェンジBOOK】を無料でプレゼント中です。下記リンクから受け取って、バタバタから卒業しましょう。

この記事のまとめ

少しだけやってもらう”が

ママの心も子どもの未来も変えていきます。

「お手伝いって正直めんどう…」

そう思っていた日々が

ちょっとした工夫で

“親子の笑顔の時間”に変わるとしたら?

今日ご紹介したのは

そんな変化を生む3つのポイントでした。

- 子どもの未来を伸ばす!「お手伝い効果」

- 罪悪感なしで渡せる!やさしい視点のヒント

- お手伝いが遊びになる!「分解」の魔法

どれもすぐに試せて

ママ自身もラクになれる工夫ばかりです。

まずは

“ちょっとだけお願いしてみる”

ことから始めてみませんか?

子どもの成長と

ママの心にゆとりを生む

第一歩を応援しています。

コメント