ダンドリーナ

ダンドリーナ「いつも家事に追われている気がする」

「頑張っているのに終わらない」

——そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

それは、

家事の“見えない部分”が多すぎるからかもしれません。

家事を「見える化」すると、

感覚では気づけなかった時間の使い方や、

無意識の動きのムダがはっきり見えてきます。

結果として、

- 「なぜ忙しいのか」を冷静に分析できる

- 家族との分担がスムーズになる

- 自分の頑張りを実感できる

など、

暮らし全体のストレスを減らす効果が生まれます。

この記事では、

「家事の見える化のメリット」と「現状把握で得られる効果」を、

実践のステップとともに詳しく解説します。

この記事のハイライト

家事の見える化には、

「思っていたよりも時間がかかっていた」「どこでムダが生まれていたか」が一目でわかる力があります。

感覚ではなく“記録”と“数字”で家事を捉えることで、

現状を客観的に把握し、時短・心の余裕・家族の協力を引き出せるようになります。

家事を「見える化」するとはどういうこと?

見える化とは、

家事を“感覚”でなく“数字と記録”で捉えることで、

現実的な改善を可能にする方法です。

「見える化」とは、

家事にかかる時間や頻度、負担を“目で見える形”にすること。

たとえば、

- 朝の支度にどれくらいかかっているかをタイマーで計る

- 家事リストを書き出して整理する

- 「週に何回掃除したか」を記録する

といった具合に、

感覚に頼らず、実際の行動を見える形に残すことがポイントです。

家事を見える化する5つのメリットと効果

見える化の最大の効果は、

家事を“無意識の負担”から“管理できるタスク”に変えることです。

① 現状を客観的に把握できる

家事にかかる実際の時間を知ることで、

「なぜ忙しいのか」がはっきり見えてきます。

感覚では「15分で終わっている」と思っていた家事も、

実際に計ってみると30分かかっていることがあります。

このように、

“思っていた時間”と“実際の時間”のギャップを知ることで、

ムダを見つけやすくなります。

結果として、

「なぜ時間が足りないのか」が明確になり、

改善の第一歩を踏み出せます。

② 無駄な動き・作業を発見できる

見える化することで、

“時間を奪っている原因”を客観的に特定できます。

「同じ場所を何度も行き来している」

「調味料を探すのに毎回時間がかかる」など、

ムダ動作に気づくきっかけになります。

動線を短くしたり、

作業の順番を変えることで、

自然と家事のスピードが上がります。

③ 「終わらない家事」に区切りをつけられる

見える化することで、

終わりのない家事に“区切り”をつけられます。

家事は終わりが見えないからこそ疲れが溜まりますが、

「洗濯は25分」「夕食準備は30分」と

所要時間が可視化されることで、

「今日の家事、ここまで!」という満足感が得られます。

④ 家族の理解・協力が得やすくなる

家事を共有できる形にすると、

家族の“理解と参加”が自然に生まれます。

「ママはこんなに動いてるんだ」

と気づくことで、

夫婦や子どもとの会話が増え、

家事の分担がスムーズになります。

見える化は、

家族のチームワークを育てるツールにもなります。

⑤ 改善サイクルが回せる

一度見える化すれば、

「改善→習慣化→効率化」のサイクルが自然に回り始めます。

見える化の最大の効果は、

「振り返り」ができること。

家事時間を計り

振り返り

また試していくことで、

少しずつ家事の仕組みが洗練されていきます。

“頑張る家事”から“回る家事”への変化が起こります。

見える化を始める3ステップ

「家事の見える化」は、たった3つのステップで誰でも簡単に始められます。

ステップ1:モヤモヤする家事を1つ選ぶ

気になる家事を1つに絞ると、

無理なく始められます。

全部の家事を見える化しようとすると

挫折するので、

まずは

「洗濯」「夕食づくり」「朝の支度」など、

ストレスを感じやすいものからスタートしましょう。

ステップ2:ストップウォッチで計測する

“感覚”を“数字”に変えるのが、

見える化の第一歩です。

スマホのタイマーを使って、

実際に何分かかっているのかを測定します。

意外と時間がかかっていたり、

逆に短く終わっていたりすることで、

「このペースなら大丈夫」と心の余裕が生まれます。

ステップ3:記録して振り返る

記録することで、

自分の行動パターンが明確になります。

ノートやアプリに家事時間を残しておくと、

「いつも夕食に時間がかかる」

「土曜は洗濯が多い」

などの傾向が見えてきます。

見える化したデータは、

改善のための“地図”になります。

見える化を続けるためのコツ

継続のコツは、

“完璧を目指さない”ことと

“ツールを味方につける”ことです。

完璧を目指さない

目的は「現状を知ること」であって、

「完璧に管理すること」ではありません。

毎日細かくつける必要はありません。

最初は1週間分だけでもOK。

続けていくうちに、

自分のペースや家事リズムが自然に見えてきます。

ツールを使うと続けやすい

アプリやメモツールを使えば、

見える化が簡単に習慣になります。

おすすめはスマホのタイムログアプリ

(Toggl、aTimeLoggerなど)や

「家事記録ノート」「付箋リスト」。

紙派の人は

「家事記録ノート」や「付箋リスト」でも十分です。

自分に合う方法を選ぶのが続けるコツです。

家事を見える化した人のリアルな変化

見える化を取り入れた人の多くが、

“時間の余裕”と“家族の協力”を実感しています。

- 「家族が“ママの動き”を理解してくれるようになった」

- 「時間を計るだけで、焦らず動けるようになった」

- 「自分の頑張りを“見える形”で認められるのがうれしい」

“時間”を見えるようにすることで、

気持ちの軽さや家族の協力まで手に入るのが大きな効果です。

❓よくある質問(FAQ)

- 家事の見える化って、実際どんなことをすればいいの?

-

まずは「どの家事にどれくらい時間がかかっているか」を知ることから始めます。

ストップウォッチで計って記録するだけでもOK。

例えば「朝食準備に25分」「洗濯に40分」と数字で把握すると、どの工程にムダがあるかが見えやすくなります。 - 家事を見える化するメリットは本当にあるの?

-

はい。実際の所要時間を知ることで、「忙しい理由」が明確になります。

感覚では気づけない無駄な動きやタイミングを見直せるため、時短・ストレス軽減・家族の理解促進といった効果が期待できます。 - 面倒くさがりでも続けられますか?

-

大丈夫です。最初は“1つの家事だけ”でOK。

完璧を目指さず、気になる家事から始めるのがポイントです。

少しずつ慣れていくと、自然に「振り返る習慣」が身につきます。 - 家族にも家事の見える化を共有したほうがいい?

-

ぜひ共有しましょう。

「どの家事にどれだけ時間がかかっているか」を見せることで、

家族の理解や協力が得やすくなります。

夫婦で分担を話し合うきっかけにもなり、家庭内のチーム力が高まります。 - 見える化した結果、改善点が見つからなかったら?

-

それも大切な気づきです。

「今のやり方でうまく回っている」と確認できるのも見える化の効果の一つ。

必要な部分だけ改善し、“無理のない仕組み化”を目指すのが理想です。 - 継続のコツはありますか?

-

ツールを使うと続けやすくなります。

スマホのメモアプリやタイムトラッカーを活用すれば、1分で記録可能。

また、「週に1回だけ振り返る」など、自分に優しいルールを設定すると無理なく続けられます。

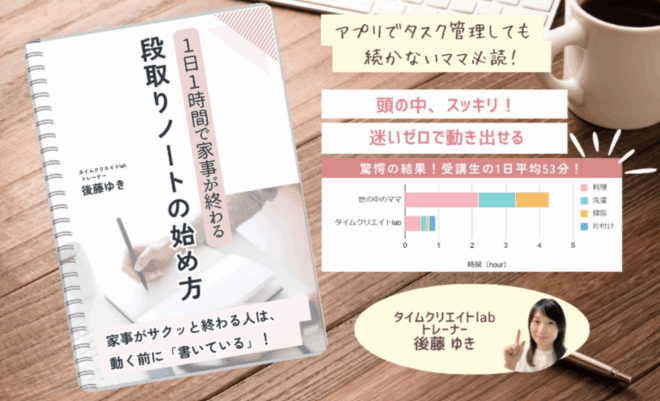

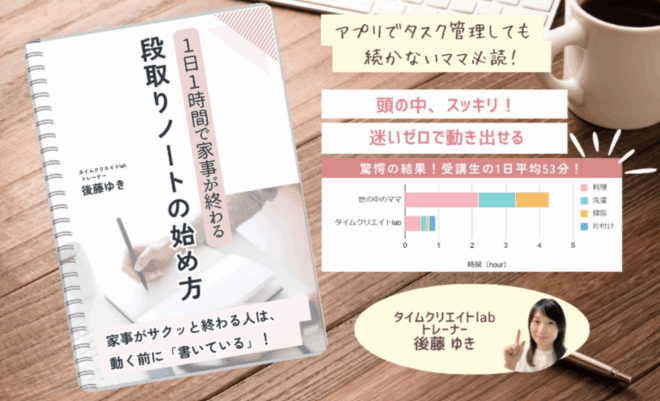

🎁無料小冊子プレゼント|1日1時間で家事が終わる段取りノートの始め方

家事をサクッと終わらせるママは

動くより先に「書いている!」

1日1時間で家事が終わる段取りノートの始め方

まとめ| 家事の見える化は、暮らしを整える第一歩。

家事の見える化は、暮らしを整える第一歩。

家事を見える化するメリットは、

単なる“時短”だけではありません。

家事の見える化は、

時間を管理するためのテクニックではなく、

自分の暮らしを整えるための“気づき”の習慣です。

数字で見ることで、

感覚では見えなかった家事の全体像がはっきりし、

「ムダを省く」

「分担を見直す」

「心に余裕を持つ」

という好循環が生まれます。

最初は、たった1つの家事で構いません。

ストップウォッチを押し、

記録してみる

——その小さな行動が、

“終わらない家事”に区切りをつける第一歩になります。

小さな一歩からで大丈夫です^^

まずは1つの家事を

ストップウォッチで測ってみることから

始めてみましょう。

「なんとなく忙しい」を

「見える安心」に変えることが、

暮らしを整える第一歩です。

コメント