「周りはみんな通ってるのに…」

「何かさせなきゃって焦る」

そんなママの心にそっと寄り添う、

家庭でできる幼児への働きかけをご紹介。

実は“家事のお手伝い”が

子どもの心と脳をぐんぐん育てるんです。

幼児教室に通わせるかどうかで

悩んでいる方にこそ読んでほしい内容です。

ダンドリーナ

ダンドリーナこの記事のハイライト

「幼児教室に通わせていない…うちの子、大丈夫?」

そんな不安を抱えるママに届けたい、家庭でできる幼児教育のヒント。

実は1歳からのお手伝いが、子どもの自立心と社会性を育てる最高の“学び”になります。

幼児教室のメリット・家庭教育の効果を科学的根拠とともにわかりやすく解説!

はじめに|「幼児教室に通わせないとダメ?」と感じているあなたへ

周りと比べて焦る気持ち、わかります。

けれども“家庭の中で育つ力”は侮れません。

Instagramや周囲のママ友から

「〇〇幼児教室に通ってるよ」

「やっぱり早期教育大事だよね」

そんな声を聞いて、焦ったことはありませんか?

「うちは通わせてないけど大丈夫かな…」

「何かしなきゃいけない気がする」

そんな不安を感じているママにこそ、

“家庭での働きかけ”がどれほど力を持っているかを

お伝えしたいんです。

そもそも「幼児教室って意味ない」って本当?

幼児教室には良さもあるけれど、

家庭教育でも十分な学びができる

という声も増えています。

幼児教室の目的とは?

幼児教室とは、0〜6歳の未就学児を対象にした

言語・数・音楽・運動・情緒・社会性などを

育てる教育施設です。

たとえばこんな力が育ちます:

- 集団生活のルール

- 先生との関わり

- 学びの楽しさへの気づき

- 多様な刺激への対応力

通わせることで

「慣れ」や「経験値」が早く身につくという声もあります。

一方で「意味ない」と感じるママたちの声も…

一部のママたちからはこんな声も。

- 「高い月謝を払ってまで必要とは思えなかった」

- 「子どもが楽しそうじゃなかった」

- 「家庭で十分できる内容だった」

教育の成果はすぐに見えないため、

「意味ない」と感じてしまうこともあるかもしれません。

とはいえ、“家庭でも十分に幼児教育は可能”

だという考え方も、近年注目を集めています。

家庭でもできる!1歳からの“働きかけ”が子どもを育てる

特別な知育教材がなくても、

おうちでの関わり方次第で、

子どもの力は自然と伸びていきます。

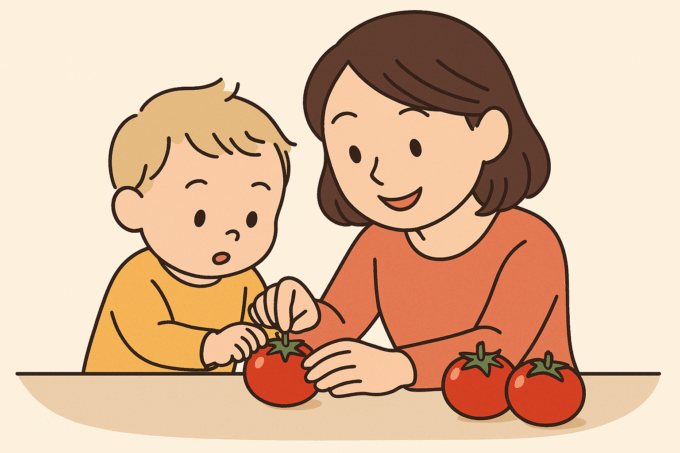

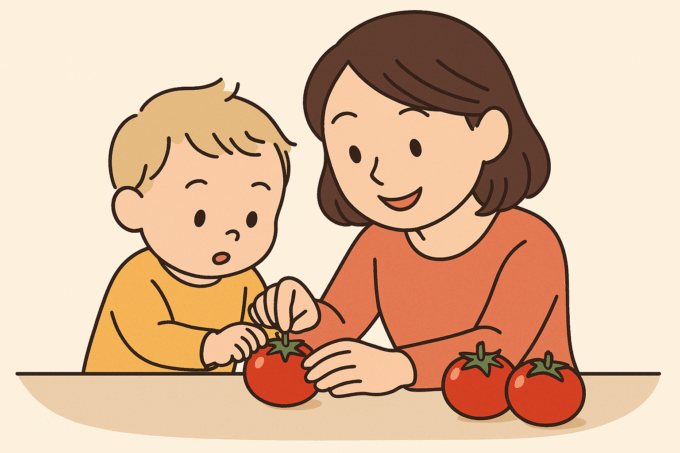

実は「お手伝い」が最高の教育

家庭でできる最強の幼児教育は、

なんと“お手伝い”なんです!

例として…

- 玉ねぎの皮をむく

- トマトのヘタを取る

- 洗濯物をカゴに入れる

- 箸やスプーンを並べる

これらはすべて、

手指の発達+自立心+親子のコミュニケーションを

育てる絶好のチャンス!

特別な教材も準備もいりません。

毎日の「家事」の中に教育があるんです。

ママの「1人でやったほうが早い」を手放す勇気

つい「自分でやった方が早いしラク」

と思いがちですが、

それをちょっとだけ手放すだけで、

子どもはグングン成長します。

家事を通して、

- 「ありがとう」が言えるようになる

- 「やってみたい」が生まれる

- 自己肯定感が高まる

そんな心の土台が育つんです。

科学的根拠あり!お手伝いで「社会性」が育つ理由

スタンフォード大学の研究でも、

幼少期のお手伝いが

子どもの社会性に

良い影響を与えると明らかにされています。

スタンフォード大学の研究による裏付け

スタンフォード大学の研究(2020年)によると、

幼少期にお手伝いをしていた子どもは、

大人になってから社会貢献意欲が高まる

というデータがあります。

出典:Stanford University, Helping Behavior Study 2020

また、幼い頃から家事に参加してきた子は、

- 自己効力感が高い

- 問題解決力が育つ

- “誰かの役に立ちたい”という意識が自然に育まれる

という効果も報告されています。

これは、ただ「手伝わせる」だけではなく、

「家族の一員として尊重されている」という実感を

持てることが理由です。

幼児教室と家庭教育、どちらが正解なの?

子どもにとって本当に必要なのは「経験の質」。

通うかどうかより、ママの関わり方がカギです。

大切なのは「通わせる or 通わせない」ではなく“目的”

幼児教室にも家庭教育にも、

それぞれの良さがあります。

- 幼児教室:プロの視点、集団活動の経験

- 家庭教育:日常に根差した継続性、安心感、信頼関係

どちらが上ということではなく、

「我が子に今、どんな経験が必要か?」を

見極めることが大切です。

以下の表には、

幼児教室と家庭教育の違いを

わかりやすく比較してみました!

| 比較項目 | 幼児教室の特徴 | 家庭での働きかけの特徴 |

|---|---|---|

| 🌱 教育の内容 | カリキュラムに基づいた知育、運動、音楽などの指導 | 日常生活の中での「お手伝い」や「対話」を通した学び |

| 🧑🏫 指導者 | 専門知識を持った先生が対応 | 親が直接関わる(信頼関係がベース) |

| 👥 社会性 | 同年代の子との集団行動が経験できる | 家族や近所の人との交流から自然に学ぶ |

| ⏱️ 時間・頻度 | 週1~複数回の決まった時間に通う | 毎日いつでも、暮らしの中でできる |

| 💰 費用 | 月謝制(5,000〜15,000円/月程度) | 基本的に無料(生活費の範囲) |

| 🧠 自立心 | 学びへの姿勢や集中力が育ちやすい | 自分で考えて動く「生活力」「自信」が育ちやすい |

| 💬 親子の関係性 | 第三者が関わることで少し距離ができることも | 親子の信頼関係がより深まる |

「焦り」から選ばないことが未来への投資になる

周りと比べて焦って選んだ幼児教室は、

ママにも子どもにもストレスになることも。

一方、日々の暮らしの中で

「できた!」を積み重ねる体験は

子どもの自己肯定感とママの自信を

同時に育ててくれます。

まとめ|“通わせない育児”には、誇りを持っていい

「うちの子、幼児教室に通ってないけど大丈夫かな?」

そう思ったあなたへ。

幼児教室に通わせていなくても大丈夫。

あなたの家庭こそ、世界に一つの学びの場です。

家庭での関わり方次第で、

子どもの力は想像以上に育ちます。

教育は、

“どこで学ぶか”よりも、

“誰と・どんな気持ちで関わるか”がカギ。

だからこそ、

今日の「皮むき1枚」だって、立派な学びです。

あなたの

“目の前の暮らし”こそが、

何よりの教材です。

よくある質問(FAQ)

- 幼児教室に通わせなくても、本当に大丈夫でしょうか?

-

はい、大丈夫です。

家庭での関わり方次第で、子どもは十分に自立心や社会性を育むことができます。特に「お手伝い」や「親子の会話」は、脳の発達や自己肯定感に良い影響を与えると科学的にも証明されています。 - 家庭でできる“働きかけ”って、具体的に何をすればいいの?

-

1歳から始められる「家事のお手伝い」がおすすめです。

たとえば、トマトのヘタを取る・洗濯物をカゴに入れる・靴をそろえるなど、日常の中でできることを一緒にするだけで、五感や手先の発達、自信につながります。 - 幼児教室に行かないと、集団行動や社会性が身につかないのでは?

-

家庭でも「ママとの関わり」や「きょうだい・お友達との遊び」を通して、十分に社会性は育ちます。必要に応じて、プレ保育や地域の子育て支援などを活用するのも良い方法です。

- 幼児教室に通わせるメリットって何ですか?

-

プロの講師による刺激的なカリキュラムや、集団の中での活動経験が得られることです。家庭ではできない体験も多く、子どもにとって良い刺激になることもあります。ただし、それが「絶対必要」というわけではありません。

- 「お手伝い」って本当に教育になるの?

-

はい。スタンフォード大学の研究でも、幼い頃からお手伝いをしてきた子どもは、自立心が育ち、社会貢献意識が高まる傾向があると発表されています。親子の信頼関係を深めるきっかけにもなります。

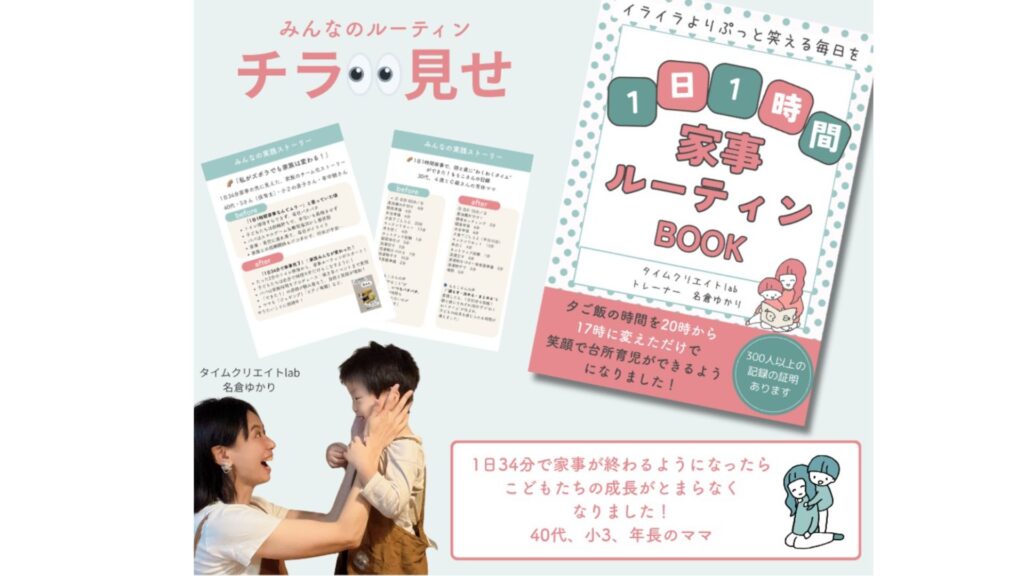

🎁無料プレゼントのご案内

忙しい中で、ここまで読んでくださって

本当にありがとうございます。

でも、それってどうやるの?

忙しいわたしにもできるかな?と思ったあなたへ

今なら無料でサクッと読んでいただける

スペシャルな小冊子をご用意いたしました。

1日1時間で終わる家事ルーティン満載

20時から17時に夕ご飯の時間を変えただけで

夜のゆとりができる本

「1日1時間家事ルーティンBOOK」です✨

幼児教室にたよらない家庭ではぐぐむ生きる力を、

イライラせずに優雅に叶えていきたいママに

ぜひチェックしてほしい内容です!

\ 期間限定ですので、お早めに! /

さいごに

幼児教室に通わせることだけが

「教育」ではありません。

家庭の中で、ママと一緒に“やってみる”体験が、

子どもの心を大きく育てていきます。

小さな「お手伝い」が、

子どもにとっては“大きな学び”。

通わせるかどうかではなく、

「どう関わるか」こそが、未来をつくる鍵なのです。

今、あなたが過ごしているこの毎日が、

お子さんの生きる力の土台になります。

この記事を読んで

「わたしにも、できるかも?」と

少しでも感じていただけたら、

気になった今日が、始めどきですよ♪

👉今すぐ無料で受け取る

コメント